UNA NOVELA VERTICAL, CONTADA HORIZONTALMENTE

AYER terminé de leer Los ingrávidos. Podría mentir que se trata de la segunda o tercera relectura, pero no me apena decir que es mi primera vez con un libro de Valeria Luiselli. En general, me molesta el hype; por eso no veo las series sino hasta mucho tiempo después de su estreno, cuando la crítica de cafetín ha dejado de hablar de ellas porque todo el mundo está entretenido con otra cosa. Ya en varias ocasiones me habían recomendado esta novela. Seguramente no ocurrió en los pasillos de la Facultad de Letras Españolas UV porque se publicó en 2011, cuando estaba por egresar, pero sí en alguna de las bohemias a las que somos asiduos a los 23. La invitación que tengo más clara sucedió en 2017, cuando un amigo de la Fundación para las Letras Mexicanas la puso en mi camino: «tú que escribes de Xavier Villaurrutia deberías leer esta novela sobre Gilberto Owen, a lo mejor te sirve». Ni siquiera sabía que tratara sobre Owen, pero eso sí me dio pena decirlo, así que tomé nota de esta tarea en silencio. Cuando a principios de 2025, me invitaron a colaborar en una revisión extemporánea de las obras literarias mexicanas más sobresalientes del primer cuarto del siglo, sentí que era el momento oportuno. Mobilis in mobili, el azar electivo se encargó de arrebatármela de nuevo porque la novela “ya estaba elegida”. Hoy escribo esta reseña en un acto de completa desobediencia.

Leí la novela con desconfianza. Sobre el nombre de Luiselli pesa la fama que, tanto buena como mala, en el caso de los escritores mexicanos suele ser en su pobre intención equivocada. No me refiero al escándalo que se suscitó precisamente en 2017, cuando la autora lamentó haber visto a las mentes más brillantes de su generación tomar las calles en protestas feministas, ni que en general se le considere el ejemplo de una mujer privilegiada, que escribe desde Nueva York con recursos del SNCA. Estos intentos por macho‑explicar su trayectoria ocultan que si la literatura tiene una moral, debe buscarse primero en su libertad para ser quien realmente es, como querían precisamente los Contemporáneos, siempre a la sombra (o a la luz) de André Gide; asimismo, que desde la academia tenemos muchos prejuicios para acercarnos a la literatura joven, pues no es ningún secreto que apenas escuchamos de alguna innovación la podemos reducir a Góngora. En realidad, este era precisamente el motivo de mi desconfianza. Para un estudioso de la vida de los escritores parece desafiante acercarse a una novela así, con el celo de que otra persona pueda alcanzar la amistad vicaria de ese poeta al que has imaginado tantas veces. Me había sucedido antes con otras obras como En la alcoba de un mundo, de Pedro Ángel Palou, pero en este caso era más fácil devolver el libro al estante “porque se le lee por rigor”; en general, los retratos se sienten impostados, aburridos. En cambio, es difícil ponerle una etiqueta similar a Los ingrávidos.

Es evidente que existe un trabajo exhaustivo detrás de la escritura de la novela. En resumen, este libro nos presenta dos narraciones que pertenecen a dos tiempos distintos: primero, el pasado‑presente de una narradora identificada con la propia Luiselli, quien trabaja como editora en Nueva York, tiene un marido, dos hijos, e intenta escribir sobre su juventud compartida con amigos‑vecinos‑amantes, cuando se obsesionó con la vida del poeta mexicano Gilberto Owen, residente en esa misma ciudad, en 1928; segundo, el pasado‑presente de ese Owen imaginado por la editora, quien a su vez rememora desde Filadelfia, en 1951, supuestos pasajes de su vida en Nueva York, al lado de Federico García Lorca, mientras intenta dar forma a una existencia deteriorada por el alcohol. Los discursos se intercalan sin confundirse, excepto cuando la propia narración comienza a difuminar las fronteras entre ambas realidades literarias. El personaje de Owen, preocupado por su pérdida de peso, teme que de pronto haya comenzado a afantasmarse; este vínculo con la otredad también es percibido por la narradora desde otro siglo, pero ella, en contraposición al poeta, comienza a ver fantasmas. Este fenómeno abre la fisura hacia un discurso enrarecido por la ingravidez de las certezas, una anécdota falsa sobre las traducciones de Louis Zukofsky, así como por las innumerables vidas con‑sin‑rostro que recorren en subway la ciudad.

Bien visto, podríamos decir que el estilo es la gran defensa de la novela. La prosa consigue ser poética cuando lo desea, ridícula cuando la anécdota amerita caricatura, neutra cuando decide tensar la cuerda de la indeterminación, pero siempre atravesada por una sensación de melancolía con respecto al oficio literario. Posiblemente se trate de una consecuencia lógica de la investigación: Luiselli no sólo comprendió en cierta forma a Owen a través de sus cartas sino que trató de emular esa visión oweniana que suele trocar en mito la cotidianidad del lenguaje. Esto es, la novela recupera tanto la poética como la estética de dos épocas. Celebro el humor de describir como paricutines los senos de las muchachas, imaginar a Ezra Pound metido en una jaula en algún bar del centro, ver transpirar de miedo al personaje en medio de alguna presentación de libro feminista, pero sobre todo que a Lorca se le describa como un españolet, con gran culet, al que le gusta el Harlem y los negros. Por increíble que parezca, no han pasado ni 15 años desde su publicación pero sería difícil en algunos espacios confesar que nos reímos de estos pasajes sin sentirnos mal, disculparnos previamente o escondernos detrás de la filología hureñizante de las comillas. Nunca dejaré de lamentar que al terminar el primer cuarto de siglo, decaiga el interés por los escritores que accidentalmente no forman parte de alguna minoría; menos aún, que algunos intenten arrojar al fuego del olvido sus propios libros.

En Presagios del milenio, Harold Bloom propone que la verdadera experiencia mística, estética o psicológica, para ser realmente auténtica, tiene que comunicar su trascendencia mediante el dominio de otro lenguaje. Si echamos un vistazo a la crítica de rock de los años 60, nos damos cuenta de hasta qué punto ha fracasado la contracultura en nuestros días. Y no hablemos de nuestra profesión, donde el fiasco es todavía mayor. ¿Será el mejor logro de esta novela su intento por prolongar la lectura de Owen? ¿Por qué no se menciona más a Villaurrutia, cuando por las cartas de Filadelfia sabemos que le sobrevivió como una viuda? ¿Qué demonios quiere decir “una novela vertical, contada horizontalmente”? Conozco algunos especialistas de la literatura barroca que podrían retirarse de la presentación de un libro que se describe a sí mismo con el título de este ensayo. También, a estudiosos de Juan Rulfo que me responderían que están de acuerdo con lo que propone Bloom, pero no aplicado a una novela de Luiselli. Claro que mis valoraciones son superficiales: pienso mientras escribo, aunque no por ello me desdigo de mis gustos particulares. Entre el dogma y el prejuicio desconozco cuál es el mayor exceso, si la autenticidad mal atribuida o la resentida vacuidad.

***

Nota: la novela tiene un pésimo epígrafe de la Cábala; propongo uno de Owen: “Te he hablado ya, Nathanael, de los cuerpos sin sombra. Mira ahora las sombras sin cuerpo y el eco de una voz que no suena”.

Diego Lima (Córdoba, Ver., 1987) es egresado del Doctorado en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Veracruzana. Ha escrito poesía, ensayo y crítica literaria para diversos medios electrónicos e impresos, además de artículos de investigación para revistas especializadas, entre las que destacan: Literatura Mexicana, Signos Literarios y Zona Paz. Fue miembro del taller de creación literaria del poeta juarense César Silva Márquez, además de becario del programa “Jóvenes Creadores” del PECDA Veracruz (2012) y de la Fundación para las Letras Mexicanas (2016). Durante los últimos años se ha dedicado al estudio de la poesía mexicana moderna.

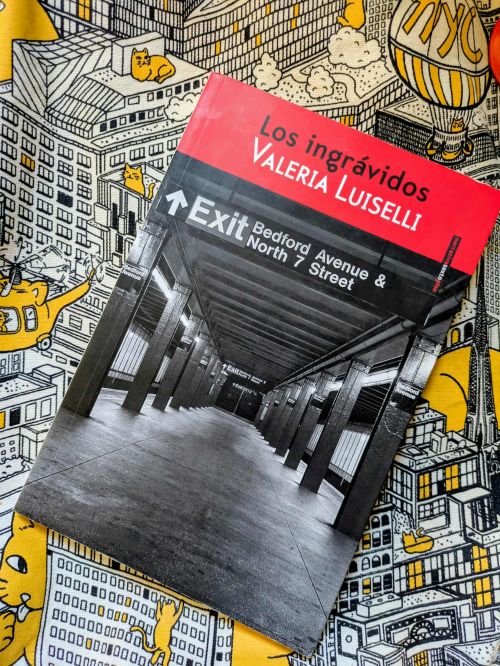

Foto de portada de Yasmín Rojas