CRÓNICA DE “XALAPA SIN TECHO” A POCO DE CUMPLIRSE EL CENTENARIO DE LA LUCHA INQUILINARIA DEL PUERTO DE VERACRUZ

LAS REDES SOCIALES pueden hacernos reflexionar sobre nuestra incidencia social y política como personas. Con sus diarias actualizaciones insisten en decirnos que el tiempo nunca fue más real. Si bien es cierto que los alcances del “activismo de teclado” son cuestionables y algunas veces apenas percibimos su impacto; también es cierto que lanzar críticas, interrogantes y reclamos genera dinámicas más interesantes. No todo son memes, selfies, compras, contenido aesthetic o chismes. A veces conectamos con un TikTok, un reel, un video o algún tipo de contenido que nos habla de una realidad colectiva que, para bien o para mal, no hemos cuestionado.

Es gracias a otrx, a su conocimiento, su facilidad de explicar qué tan compleja puede ser una situación, o incluso, a la expresión de su dolor o desesperación, que ponemos los pies virtuales de nuestra conciencia sobre la tierra e imaginamos otro mundo posible. A veces éste que habitamos se torna insoportable. Ante esa voz lúcida, de algún modo aguerrida, nos atrevemos a pensar: ¿Por qué aceptar la violencia, la desigualdad, el silencio y la falta de movilidad social como algo normal? Y si ya lo pensábamos, ocurre un encuentro, dado en un espacio virtual. Las ganas de incidir en la realidad y subvertirla se activan. A su vez, este espacio puede volverse presencial y ganar más terreno como causa colectiva.

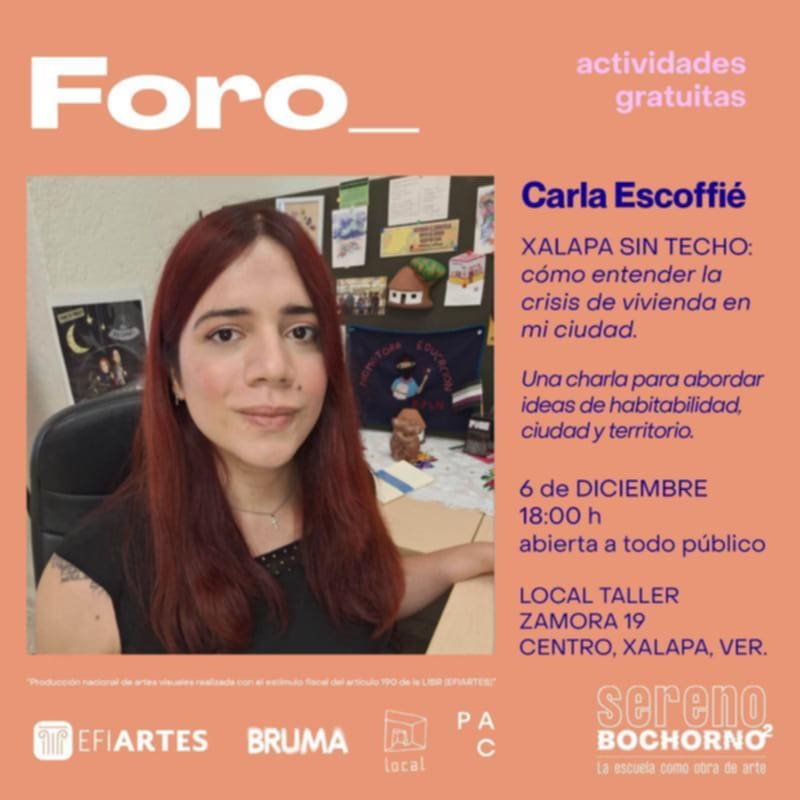

Esto ocurrió en Xalapa, Veracruz. Para ser más exactos en Local Taller, un espacio que algunos días funciona como galería, salón de baile, sitio de actividades culturales y escenario especial para el arte contemporáneo. El 6 de diciembre a las 6pm lxs chicxs colocaron varias hileras de sillas y contra la niebla, la lluvia y el frío, alrededor de cincuenta personas nos reunimos para conversar sobre una crisis en común: la vivienda.

Quien preparó la charla titulada “Xalapa sin techo”, fue la abogada especializada en temas de vivienda, ciudad y no discriminación, Carla Escoffié. Es probable que algunxs, como yo, estuvieran ahí por los TikToks sobre habitabilidad que ella difunde. Comprobamos con entusiasmo y tensión que su elocuencia no es solo virtual. Gracias a la costumbre de llegar tarde, mi amigo Daniel y yo nos sentamos hasta atrás. Sólo escuchaba la voz de Carla, muy clara por cierto. No la veía salvo en fragmentos y buscándola. Pareció notar la distancia entre ella y los participantes porque se puso de pie y la calidad de la interacción mejoró. Esa tarde, en el foro ubicado en un segundo piso del centro de Xalapa, Escoffié abordó los temas que trabaja como profesional del derecho pero en relación a esta ciudad perdida entre una niebla de tráfico, expansión urbana, casas sin ocupar, u ocupadas por una sola persona, y un centro colonizado por el comercio.

Inició la charla pidiendo que dijéramos de dónde somos y qué nos preocupa. Nos mostró un mapa mal dibujado de Xalapa lleno de notas adhesivas, hecho unos días antes en un taller, impartido también por ella, en Bruma Laboratoria (programa de investigación y experimentación artística que se lleva a cabo en Xalapa y que se encuentra en su tercera edición). Ahora repetía esa actividad con nosotrxs. Nuestras respuestas, unidas a las escritas en las notas, revelaron que todxs compartíamos de algún modo el malestar. Nos preocupa la deforestación; que suba cada vez más la renta; el hecho de no tener acceso a una vivienda propia vitalicia; la falta de agua; el exceso de autos y los embotellamientos de cada día; la precarización laboral. Así como que la meritocracia sea una mentira capaz de hacernos tanto daño porque, sin importar cuántas ganas le echemos, no vamos a conseguir el bienestar que quisiéramos. La incertidumbre, pese a las prácticas individualistas que promueve el sistema, es colectiva.

Carla nos compartió que esa coincidencia local, en realidad es nacional. Al igual que Mérida, Oaxaca, CDMX, Monterrey, San Luis y otras ciudades, Veracruz necesita de su gente para evitar que los espacios y las formas de habitarlos les sean impuestos. Tomar las calles, intervenir espacios públicos, protestar poniendo el cuerpo y también hacerlo en redes sociales es una forma de resistir y negarse a ese silencio que tanto favorece a las altas esferas inmobiliarias, políticas y empresariales.

Mi amigo Daniel Jiménez, cuando al otro día le pedí que me hablara de la huelga inquilinaria en Veracruz de hace algunas décadas (tema que se recordó en la charla), compartió conmigo sus reflexiones. Dijo que se quedó pensando “sobre todo en lo que preguntó Carla Escoffié: ¿cómo sería ese capítulo de la crisis de la vivienda en Xalapa y qué se está haciendo para resolverla?”. Una pregunta que guarda estrecha relación con la historia de las luchas sociales de la región. Daniel comparó la crisis de Xalapa con la de algunas metrópolis como San Francisco, París, Hong Kong, Londres, Berlín y Nueva York. En las grandes ciudades, a diferencia de la capital veracruzana que resulta pequeña, “la crisis de la vivienda se ha precipitado a proporciones imposibles por un puñado de fenómenos en particular: la especulación inmobiliaria (adquisición de propiedades como si de acciones financieras se tratara); la renta de domicilios privados a través de plataformas como Airbnb (resulta más lucrativo rentar una propiedad a corto plazo que por largos periodos de tiempo); la mala urbanización que va de la mano con la crisis de movilidad (esto provoca un aumento desorbitante de las rentas).

Daniel mencionó también el caso de Londres. Investigando se enteró que “sólo una de cada dos personas que trabajan en Londres viven en Londres, lo que significa que, todos los días, la mitad de las personas que mantienen viva la ciudad necesitan trasladarse a las afueras porque vivir ahí es muy caro. No es necesario imaginarse el sofocante y deprimente tráfico que millones de personas necesitan sobrellevar todos los días en las grandes metrópolis. La crisis de la vivienda es también la crisis de los desplazamientos”. Xalapa no es Londres, pero mi amigo se pregunta si en la ciudad de las flores (así la llaman) hay especulación inmobiliaria, si Airbnb no se estará apoderando poco a poco de las viviendas de la Atenas veracruzana. Se sabe que mucha gente vive en los municipios cercanos de nuestra ciudad ¿pero una de cada dos personas? Mi amigo duda que esto sea así, sin que esto niegue la crisis de vivienda que se vive en Veracruz.

Si bien bajo otras circunstancias, el precedente de dicha crisis tuvo lugar en Veracruz entre 1885 y 1930. La condición ciudadana de segregación y marginalidad condujo a la llamada huelga inquilinaria. La población del puerto se multiplicó de tal forma que las rentas subieron de forma escandalosa. En esa época los patios de vecindad ofrecían una calidad las más de las veces infrahumana a personas que vivían al día y mal. En 1921 tan solo el 3.5% de la población poseía bienes raíces. La mayoría rentaba. Hubo patios que albergaron hasta a 300 inquilinos. En un reportaje publicado en El Dictamen, alguien describió su recorrido por dichos patios como un “viaje dantesco a través del infierno”. Entre “pisos minúsculos”, “tabiques inhabitables y sórdidos”, vecindades con no más de 2 baños colectivos (a veces ninguno) los inquilinos fueron viendo cómo la renta subió entre 3 y 5 veces. Quien se hacía cargo de la familia tenía que entregar cuando menos una cuarta parte de su sueldo mensual. Las mujeres que mantenían un hogar se las veían aún más negras.

Ante una situación insostenible como esta, a finales de 1916 surgió el Sindicato de Inquilinos (SI). Al inicio no hubo resultados claros, pero el descontento se reforzó debido a las medidas que las autoridades impusieron durante la peste bubónica que durante el verano de 1920 azotó al puerto. La perseverancia de la resistencia colectiva comenzó a ser difícil de ignorar. Es importante decir que las acciones revolucionarias de esa época no deben atribuírseles solo a los hombres, es necesario reconocer que las mujeres fueron un factor fundamental en la lucha. Se manifestaron contra la cuarentena de 1920 y, además, con esa misma fuerza, rabia y presencia, hicieron posible la movilización masiva de los inquilinos cuyo punto de partida fue la huelga que tuvo lugar en marzo de 1922.

Los barrios veracruzanos se rebelaron. El sentimiento popular los impulsó a creer en la consigna de “hechos, no palabras”. Su estrategia fue la de no cooperar con el estado. Los marineros del buque Tehuantepec y varias prostitutas exigieron una ley de control de rentas. De la gran organización destaca la figura de Herón Proal y María Luisa Marín, compañeros de causa y de vida. Entre manifestaciones, reuniones diarias, ocupaciones de viviendas vacías por parte de aquellos que no tenían casa y protestas en fiestas y eventos culturales y políticos; el movimiento inquilinario afirmó ante las autoridades que las personas ya no estaban dispuestas a pagar entre 35 y 45 pesos (en aquel tiempo) por unas “pocilgas inmundas”, consideradas por varios ciudadanos como “inhabitables”. El 8 de marzo de 1922 ya había más de 5,000 personas en huelga, se había fundado el Sindicato Revolucionario de Inquilinos (SRI) y el cambio aparecía en el horizonte como una posibilidad.

Esto trajo, como suele ocurrir, intentos de acabar con el movimiento. El 6 de julio de 1922 tuvo lugar una masacre orquestada por un grupo militar. Encarcelaron 10 meses a gran parte del SRI y esto infundió miedo en los inquilinos. Llevó al destierro a Herón Proal. Pero no acabó con la causa. María Luisa Marín continuó con la consigna y se convirtió además en pieza clave de la vanguardia femenina del SRI: la federación de mujeres libertarias. El México postrevolucionario no veía bien que las mujeres participaran en los conflictos políticos y sociales, pero esto no las detuvo. Muchas de ellas, mujeres de los barrios populares, dependían del esposo o de sus padres.

Como señala Benedikt Behrens en su artículo de investigación titulado “El movimiento inquilinario de Veracruz, México, 1922–1927: Una rebelión de mujeres”, no debería sorprendernos que las mujeres quisieran rebelarse contra esa crisis de la vivienda y, posteriormente, contra los roles de género. La familia estable promovida por la conciencia burguesa no era un modelo exitoso y en los espacios destinados a los pobres esto se hacía todavía más evidente. Muchas madres tuvieron y tienen que criar solas a sus hijos. Este despertar de la conciencia política en aquel tiempo fue necesario y consiguió que la huelga deviniera en la ley inquilinaria. Una ley que como dijo Carla Escoffié esa tarde en Local taller, a estas alturas, necesita actualizarse para poder ser aplicable a los términos y condiciones actuales. Pero el antecedente es valioso y no debe ser ignorado.

Daniel comenta que en nuestro presente en las grandes ciudades surge una franja intermedia entre la indigencia y el vivir en una casa. Cada vez más personas habitan esa zona gris. El espacio se reduce cada vez más y más para miles de ciudadanos cuyo objetivo puede irse convirtiendo en evitar que les toque pasar la noche en la calle. Los albergues se llenan. Los huérfanos no encuentran cuidado y amparo del sistema para su pleno desarrollo. Hay miles de cápsulas-dormitorios para que muchos puedan contar, por lo menos, con un lugar que guarda semejanza con un sarcófago más o menos espacioso. Es gente, como dice mi amigo, que habita una incertidumbre que nunca acaba.

Xalapa aún no llega a ese punto, más que un signo de atraso, es destello de cierta esperanza. El caos se puede evitar. El “privilegio inesperado” es ser testigos de las cosas que salen mal en las metrópolis que, como afirma mi amigo, han concentrado todo el desarrollo económico y ahora están siendo devoradas por su propia urbanización desenfrenada y ciega.

Aunque no sabemos bien qué hacer, algo notable en las participaciones de quienes asistieron fue el interés de hacer algo desde los ámbitos en que se desenvuelven. Alzaron la mano para hablar docentes de varios niveles que creen necesario abordar el tema en las aulas. Un joven que se dedica a la construcción nos invitó a pensar en la importancia de los materiales que se eligen, lo que dice la ley al respecto y qué tiene que ver todo esto con el capitalismo. Alguien más externó su preocupación por las infancias y la falta de espacios para su sano desarrollo. Otra persona mencionó cómo se presta el orden espacial de las ciudades para la discriminación indirecta, desde lo difícil que es tener acceso a un baño si no consumes donde los hay, hasta la preponderancia general de una arquitectura capacitista.

Carla Escoffié dejó en claro que no se necesita ningún líder para ir en busca del cambio. Es la horizontalidad, el cuestionamiento y el diálogo, el politizar tus acciones diarias lo que conduce a cierta transformación. No se trata solo de tener esperanza, hay que politizarla. Se acercan las elecciones y este tema debe ser una prioridad en la agenda y en los debates, para ello es preciso hacerlo resonar. Lo que nos lleva a recordar la peligrosa existencia de otra bandera roja, muy común, por cierto, la de querer resultados inmediatos a la mínima acción. Debido a las ventajas institucionales o de cualquier tipo que ostenta el poder, debemos evitar darnos por vencidos a la primera. Ante el confuso panorama nos queda enfocarnos en los procesos y su desarrollo, nos queda creer en los encuentros como el que tuvo lugar en Local Taller este 6 de diciembre. Hay que darle tiempo al cambio. De otro modo, lo estamos dejando todo en manos del “progreso”.

Brianda Pineda Melgarejo estudió Letras Hispánicas en la Universidad Veracruzana. Ha publicado reseñas y artículos en La Palabra y el Hombre, comentarios sobre cine en la revista F. I. L. M. E. y traducciones y ensayo en PdP.