AUTODESCUBRIRSE

A finales de abril, tuve la oportunidad de autodefinirme como mujer que sigue sobreviviendo a las consecuencias de una terrible enfermedad. Lo hice en un congreso de estudios mexicanos frente a un público de al menos diez personas donde se encontraban algunos académicos que admiro. Quizá no era el lugar para mencionarlo, pero para mí fue un momento crucial y emotivo, porque pude encontrarme conmigo misma y verme recogiendo mis pedacitos rotos, levantarme y decir, “sí, también pasé por el infierno y es posible reconstruirse”.

Bueno, no lo dije así tal cual, en un principio lo dije desde la distancia, por medio de la lectura y el análisis de un hermoso libro, El diario del dolor de María Luisa Puga. Libro en el que, mediante el ejercicio privado de la escritura del diario, la autora buscó nombrarse y nombrar a su dolor tras ser diagnosticada con artritis reumatoide inflamatoria. No para curarse, pues su destino estaba dictado, sino para forjar su nueva identidad de enferma crónica, y a partir de ahí, buscar herramientas para habitar el mundo desde el nuevo ritmo que su enfermedad le impuso.

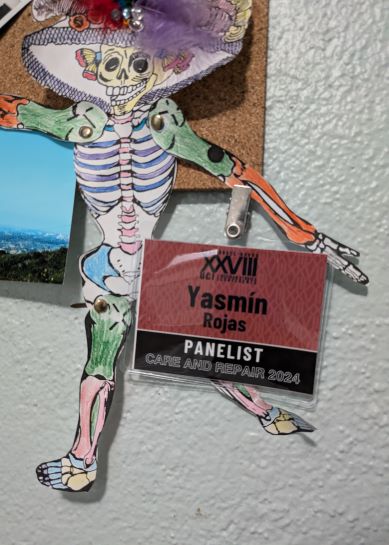

El congreso de Mexicanistas al que asistí, dedicado al “Cuidado y la reparación”, me era necesario para acercarme a las obras y estudios que giran en torno a temas de mi actual interés académico. Mi propósito no era compartir información personal, es decir, el otro motivo por el cual leí el diario de Puga, que buscaba ejemplos para escribir sobre mi propia experiencia, pero una señora del público, que me recordó a mi madre, después de decir palabras alagadoras hacia todos los ponentes, preguntó ¿por qué nos acercamos a esas obras? En ese momento todo a nuestro alrededor desapareció. Como si solo nosotras dos estuviésemos ahí y pronto entré en confianza, pues esa atmósfera de silencio y atenta escucha que envolvía el salón, la había hallado anteriormente solo en las páginas de mi diario. Sin pensarlo mucho, me animé a ser transparente. Fui sincera y compartí, quizá de más, algo que no había podido sacar desde mi propia voz.

Esto me lleva a preguntarme, ¿Por qué no lo había hecho antes? Mi madre me pedía no compartir esa parte mí. Decía que no quería causar “qué decir” entre sus conocidos, ni que me vieran con lástima. Sin duda, nuestro estatus migratorio también influyó en su silencio. Lo cierto es que esa fue su manera de protegerme. ¿Y, por qué, cuando por fin podía decidir sobre mis acciones, preferí seguir ocultando esta parte de mi historia? Temía mostrar mi vulnerabilidad, me creí la etiqueta con la que mis médicos y seres queridos me definían: “eres fuerte, una guerrera, tú puedes con todo”. Entonces, en lugar de desafiar, quise demostrar que en efecto, soy fuerte y nada me podía lastimar. Esto me hizo mucho daño.

En la adolescencia y años de madurez, si enfermaba, simplemente desaparecía unos días, me encerraba en casa, me ponía la pijama y mientras pasaba el mal y el cansancio supremo, leía mis cuentos de misterio y veía mis caricaturas favoritas. Volvía a la vida cuando me sintiese lista. Nadie necesitaba enterarse. Si debía realizar visitas médicas a la ciudad, al regresar, decía que me fui unos días a pasear, que mi madre me necesitaba en casa. Cualquier excusa para esconder mi pasado. Para no invocar a ese horrible monstruo de la enfermedad y mantenerlo alejado de mí y mi familia. Es más, lograba evitarlo tan bien que por momentos me olvidaba de él. Creí que no volvería a sentir la malévola presencia del cáncer, pero qué equivocada estaba. Regresó, y esta vez en el torrente sanguíneo de la mujer que más he amado en la vida. El final no fue afortunado. Ella no pudo decir las palabras que yo dije esa tarde: “Tuve cáncer, pero sobreviví”. Esa tarde en el congreso, antes de comenzar la lectura de mi ensayo, en mi voz interior dije “esto es para ti Lolita”. Una vez más, ella y su recuerdo encarnado en la señora del público que realizó la pregunta, me apoyaron en mi momento de autodescubrimiento, y fue un alivio.